En visitant le JARDIN...

Romé de l’Isle - Haüy : des stratégies opposées

Romé de L’Isle et Haüy ont tous deux défini des polyèdres fondamentaux microscopiques qu’ils appellent « molécules intégrantes ». Selon eux, elles s’agrègent pour former des « formes primitives » macroscopiques que l’on retrouve dans les cristaux les plus simples. Mais leurs interprétations respectives varient beaucoup :

• pour Romé de l’Isle, il existe 6 « molécules intégrantes » qui sont à la base de tous les cristaux naturels, dont le cube et le tétraèdre. Mais, Romé de l’Isle oublie l’hexagone et privilégie les descriptions exhaustives.

• tout au contraire, Haüy intègre l’hexagone comme l’une de ses 6 formes primitives et recherche des simplifications : il propose que les cristaux se construisent suivant diverses lois rationnelles et sur la base de 3 de ses « molécules intégrantes » : le tétraèdre distordu, le cube et le dodécaèdre rhomboïdal. Cette quête de simplicité — typique de l’abbé Haüy — contribue instantanément à son triomphe !

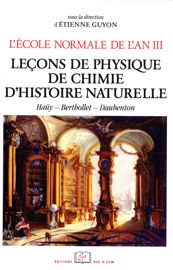

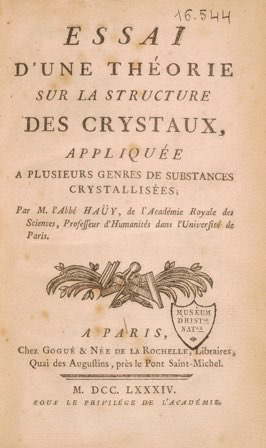

Amateur de botanique, René-Just Haüy (1743-1822) découvre les cristaux en 1780 entre le collège de France et le Jardin des Plantes, grâce à son mentor Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1799). Dans son Essai de 1784, René-Just postule que les cristaux sont constitués d’un empilement de petits volumes de matière, des « molécules intégrantes » d’Haüy, qui sont caractéristiques de chaque espèce minérale. Mais au contraire de Romé, Haüy formalise diverses relations géométriques entre ces « molécules intégrantes » et les cristaux naturels : ces théories reçoivent d’emblée un accueil enthousiaste. C’est la gloire !

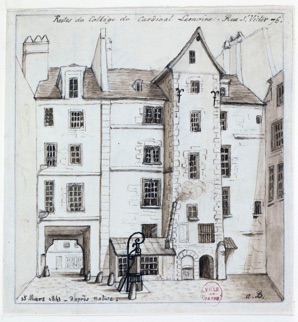

Ce traité sera le premier grand ouvrage d’Haüy qui l’a écrit quant il était encore enseignant de latin au Collège du Cardinal Lemoine de la Sorbonne/université de Paris.

Depuis ce collège, il avait déja publié nombre d’articles sur les cristaux : grenat, calcite etc.

Ces ouvrages lui ouvrirent les portes (1783) de l’Académie des Sciences (en tant qu’assistant botaniste !) puis à l’École des Mines de Paris où il devint le premier conservateur de la collection de minéraux et professeur de cristallographie (1795). Cette même année, il est nommé à l’Institut en tant que minéralogiste.

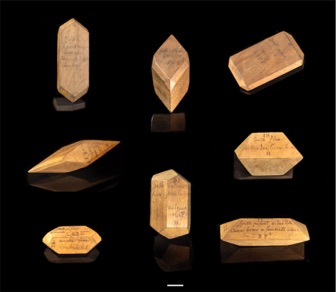

Pendant ce temps, il fait fabriquer des centaines de modèles de cristaux en bois qu’il expédie dans toute l’Europe et même en Amérique, propageant ses théories « révolutionnaires » sur la cristallographie.

René-Just Haüy : DU JARDIN DES PLANTES AU JARDIN DES PLANTES

Lire l’Essai d’une théorie... (1784)

Essai d’une théorie sur la structure des crystaux

Alexander Roslin : Portrait de Louis Jean-Marie Daubenton (1791) Orléans, Musée des Beaux-arts/©wiikimedia

Jean-Baptiste Hilair : Le cèdre du Jardin du roy (circa 1794). ©BnF

Wooden crystal models in pearwood and annotated following the Tableau méthodique by Daubenton, mentor of Haüy, editon of 1792. Scale bar 1 cm. Paris, MNHN, minéralogie. Photos: F. Farges.

Avec Johann Kjellman, nous avons découvert des modèles annotés par Daubenton suivant son Tableau méthodique de 1792 à une période où Haüy était encore Professeur au Collège du Cardinal Lemoine et, ainsi, avant qu’il n’entre à l’École des Mines de Paris où Pleuvin (père) officiait comme menuisier pour crééer les nombreuses séries très connues de modèles en bois d’Haüy qui ont été diffusées dans de nombreux pays.

Il se peut alors que ces modèles en bois de Daubenton, leur manufacteur restant inconnu, ait inspié Haüy à démarrer sa propre série à l’École des Mines, puis au Jardin des plantes.

Donc, Haüy fit des premières et décisives découvertes quand il était « Professeur des Humanités » au College du Cardinal Lemoine, protégé de Daubenton au Jardin des plantes à Paris.

Alfred Bonnardot

Vestiges du Collège du Cardinal-Lemoine (1841). ©Paris, Musée Carnavalet, D.11556.

Mais il ne restera à l’École des mines de Paris que dix années, le temps d’être nommé Professeur du Muséum, sorte de retour aux sources, suite au décès prématuré de Dolomieu dont il assurait par interim les cours au Jardin des plantes dès 1800. René-Just est ensuite nommé Professeur du Muséum en 1802 puis professeur à la Faculté en 1809 mais c’est François Sulpice Beudant qui officiera concrètement aux cours de l’université.

Modèles de cistaux en bois de poirier de la collection personnelle d’Haüy, probablement fabriqués à l’École des mines. L’échelle vaut 1 cm. Paris, MNHN, minéralogie. Photos : F. Farges.

Haüy demeure ainsi le 3e titulaire de la chaire de minéralogie du Muséum (après Daubenton et Dolomieu car crée en 1793) et le premier de celle de l’université (créée en 1809).

Il est dommage qu’il ne reste que très peu de choses de l’héritage matériel d’Haüy au Collège du Cardinal Lemoine, à l’École des mines de Paris et à l’université (faculté des sciences) : beaucoup d’objets (minéraux, instruments) ayant été détruits, échangés, utilisés comme échantillons d’analyse ou ayant perdu leur étiquette permettant de les identifier à nouveau.

Diverses autres institutions comme l’École des mines de Freiberg et quelques autres (musée Tyler à Haarlem aux Pays-Bas etc.), conservent de nombreux objets d’Haüy mais la majeure partie de son héritage matériel est essentiellement conservée au Jardin des plantes à Paris, c’est à dire le MNHN actuel, suite au rachat de sa collection en 1848 aux héritiers du duc de Buckingham.

Charles Howard Hodges : portrait de Martinus van Marum (vers 1826), conservateur au musée Tyler d’Haarlem (Pays-Bas) et l’un des nombreux correspondant d’Haüy.©wikimedia

L’un des modèles en bois achetés à Haüy par Martinus van Marum et conservés au Tyler d’Haarlem. ©wikimedia

Daubenton signale, dans sa 8e leçon à l’École normale de l’An III qu’Haüy : ...fit, en 1780, ses premières observations sur les cristaux, en suivant mon cours de minéralogie au Collège de France ; je me sais bon gré de l’avoir soutenu contre son extrême modestie, en l’exhortant à rédiger ses observations ; il y a plusieurs mémoires du citoyen Haüy sur les cristallisations dans le recueil de l’Académie des sciences. Il publia, en 1784, son essai sur la structure des cristaux. Il en fit un résumé en 1793 ; je simplifiai ce résumé ; je l’abrégeai, pour la commodité des étudiants du Collège de France [...] Le citoyen Haüy a surmonté toutes les difficultés qu’il y avait à franchir, pour concevoir la théorie des cristallisations, et pour en donner des preuves physiques et mathématiques. »

Haüy, comme vous et moi, n’a jamais rien fait tout seul : son mentor fut Daubenton au Jardin des plantes. Et l’élève sa surpasser son maître.